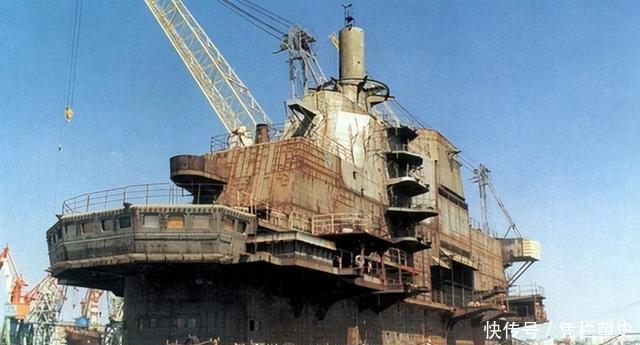

1998年,乌克兰黑海造船厂码头边,一艘锈迹斑斑的庞然大物静静停泊,等待命运的裁决。这就是“瓦良格号”,一艘未完工的苏联航母,承载着中国海军的梦想。它的到来不仅是一场国际交易的胜利,更是中国迈向航母时代的起点。中国专家登舰后被苏联钢材的品质震撼,开启了长达十年的技术攻关。这艘“废铁”如何变身“辽宁舰”?它又如何推动中国航母事业? 2002年3月3日,一艘巨舰缓缓驶入,庞大的舰体遮挡住远处的地平线。这就是“瓦良格号”,满载排水量6万吨,甲板长304米,宽70.5米,宛如一座漂浮的钢铁城市。码头上,工人们放下手中工具,专家团队身着蓝色工作服,手持工具箱和记录本,沿着临时搭建的舷梯登舰。

1998年,乌克兰黑海造船厂码头边,一艘锈迹斑斑的庞然大物静静停泊,等待命运的裁决。这就是“瓦良格号”,一艘未完工的苏联航母,承载着中国海军的梦想。它的到来不仅是一场国际交易的胜利,更是中国迈向航母时代的起点。中国专家登舰后被苏联钢材的品质震撼,开启了长达十年的技术攻关。这艘“废铁”如何变身“辽宁舰”?它又如何推动中国航母事业? 2002年3月3日,一艘巨舰缓缓驶入,庞大的舰体遮挡住远处的地平线。这就是“瓦良格号”,满载排水量6万吨,甲板长304米,宽70.5米,宛如一座漂浮的钢铁城市。码头上,工人们放下手中工具,专家团队身着蓝色工作服,手持工具箱和记录本,沿着临时搭建的舷梯登舰。 专家们首先检查舰体外部,他们用钢刷刮去表面锈蚀,发现下方金属依然光滑,毫无腐蚀痕迹。一位工程师蹲下,用锤子敲击甲板,团队进入舰内,手电筒的光束扫过管道和舱壁。他们爬过低矮的舱门,检查焊接点,每一处都记录在案。 在机舱内,专家们发现舰体保持“零磁性”状态,这让他们停下手中的工作,围在一起讨论。磁性测试仪显示的数据几乎为零,这意味着即使废弃十余年,舰体依然能抵御磁感应水雷的威胁。相比之下,中国当时服役的舰艇每隔三四年需进行消磁处理,工艺复杂且耗时。专家们用手套触摸钢板,感受其冰冷质地,意识到苏联的钢材冶炼技术远超预期。

专家们首先检查舰体外部,他们用钢刷刮去表面锈蚀,发现下方金属依然光滑,毫无腐蚀痕迹。一位工程师蹲下,用锤子敲击甲板,团队进入舰内,手电筒的光束扫过管道和舱壁。他们爬过低矮的舱门,检查焊接点,每一处都记录在案。 在机舱内,专家们发现舰体保持“零磁性”状态,这让他们停下手中的工作,围在一起讨论。磁性测试仪显示的数据几乎为零,这意味着即使废弃十余年,舰体依然能抵御磁感应水雷的威胁。相比之下,中国当时服役的舰艇每隔三四年需进行消磁处理,工艺复杂且耗时。专家们用手套触摸钢板,感受其冰冷质地,意识到苏联的钢材冶炼技术远超预期。 改造工程于2005年4月26日正式启动,大连造船厂内,工人操作起重机,将舰体拖入第五干坞。切割机火花四溅,切割旧有设施的声音响彻厂区。专家团队根据中国海军需求,重新设计内部结构。舰内3000多个舱室像迷宫,工人们在狭窄空间内焊接、安装新设备,动力系统是首要难题,苏联原装锅炉已被拆除,团队需研发新的蒸汽轮机系统。

改造工程于2005年4月26日正式启动,大连造船厂内,工人操作起重机,将舰体拖入第五干坞。切割机火花四溅,切割旧有设施的声音响彻厂区。专家团队根据中国海军需求,重新设计内部结构。舰内3000多个舱室像迷宫,工人们在狭窄空间内焊接、安装新设备,动力系统是首要难题,苏联原装锅炉已被拆除,团队需研发新的蒸汽轮机系统。 钢材问题成为改造的关键瓶颈。瓦良格号的甲板钢强度高、耐腐蚀,中国当时的冶炼技术无法满足要求。2006年,冶金专家在实验室中反复试验,调整合金配比,炉火映红了他们的脸庞。经过三年攻关,团队成功研发出高强度甲板钢,厚度均匀,耐高温高压,达到国际一流水平。 为获取技术细节,中国代表团于2002年赴乌克兰,以400万美元购得40吨设计图纸和制造工具。八辆卡车将图纸从尼古拉耶夫运至基辅机场,再由专机空运至中国。图纸摊开在会议室长桌上,工程师们戴着白手套翻阅,记录关键数据。改造中,舰载机起降系统得到优化,滑跃式甲板角度调整至12度,阻拦索系统经过上千次试验,确保舰载机安全着舰。2010年5月30日,舰上烟囱冒出白烟,锅炉首次运行,工人们欢呼雀跃。

钢材问题成为改造的关键瓶颈。瓦良格号的甲板钢强度高、耐腐蚀,中国当时的冶炼技术无法满足要求。2006年,冶金专家在实验室中反复试验,调整合金配比,炉火映红了他们的脸庞。经过三年攻关,团队成功研发出高强度甲板钢,厚度均匀,耐高温高压,达到国际一流水平。 为获取技术细节,中国代表团于2002年赴乌克兰,以400万美元购得40吨设计图纸和制造工具。八辆卡车将图纸从尼古拉耶夫运至基辅机场,再由专机空运至中国。图纸摊开在会议室长桌上,工程师们戴着白手套翻阅,记录关键数据。改造中,舰载机起降系统得到优化,滑跃式甲板角度调整至12度,阻拦索系统经过上千次试验,确保舰载机安全着舰。2010年5月30日,舰上烟囱冒出白烟,锅炉首次运行,工人们欢呼雀跃。 2011年8月10日,瓦良格号首次出海试航,舰体在海浪中平稳前行,雷达天线缓缓旋转。海军人员站在舰桥上,监控仪器数据,记录每一次调整。试航中,舰载机模拟起降,阻拦索精准勾住尾钩,甲板上工作人员挥舞旗帜指挥。2012年9月25日,航母正式交付海军,命名为“辽宁舰”,舷号16。

2011年8月10日,瓦良格号首次出海试航,舰体在海浪中平稳前行,雷达天线缓缓旋转。海军人员站在舰桥上,监控仪器数据,记录每一次调整。试航中,舰载机模拟起降,阻拦索精准勾住尾钩,甲板上工作人员挥舞旗帜指挥。2012年9月25日,航母正式交付海军,命名为“辽宁舰”,舷号16。 “瓦良格号”的改造成功催生了山东舰和福建舰。2019年12月17日,山东舰交付海军,采用自主设计,优化了舱室和甲板布局。2022年6月17日,福建舰下水,配备电磁弹射系统,满载排水量超8万吨,标志着中国航母技术跻身世界一流。

“瓦良格号”的改造成功催生了山东舰和福建舰。2019年12月17日,山东舰交付海军,采用自主设计,优化了舱室和甲板布局。2022年6月17日,福建舰下水,配备电磁弹射系统,满载排水量超8万吨,标志着中国航母技术跻身世界一流。 2012年9月25日,辽宁舰交付海军,标志着中国从无到有的突破。徐增平的努力让这艘“废铁”来到中国,尽管他因资金问题破产,但他的贡献被铭记。如今,辽宁舰、山东舰、福建舰并肩作战,中国海军迈向深蓝,未来更多航母将续写辉煌。

2012年9月25日,辽宁舰交付海军,标志着中国从无到有的突破。徐增平的努力让这艘“废铁”来到中国,尽管他因资金问题破产,但他的贡献被铭记。如今,辽宁舰、山东舰、福建舰并肩作战,中国海军迈向深蓝,未来更多航母将续写辉煌。

配资门户官方平台网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。